おはようございます。

ライフオーガナイザーの吉川圭子です。

お子さんの進学・進級にともなって今までとライフスタイルが変わった人は少しずつ慣れてきたところでしょうか。教科書などの学用品は、どこにどう収納していると使いやすいのか?4月からの新生活が落ち着いてきたこのタイミングで見直してみると、よりお子さんに合った環境を整えるのに役立つかもしれません。

今回は、片づけのプロ宅ではどんなふうに教科書類を収納しているのか?どんな状態のときに見直すのがよいのかなどを、過去記事の中からまとめてご紹介します。

目次

■小中高で教科書の収納スペースはどのくらい?

リビング学習スタイル12年のエディター秋山陽子さん。現在は二人のお子さんも巣立ち、教科書を収納していたスペースはご自身の暮らしを楽しむための収納へとシフトチェンジされていますが、当時は教科書が増えるたびに収納スペースを見直して置き場所を確保したそう。

そんな秋山家の一人当たりの教科書置き場は、

- 小学校:ファイルボックス2〜3個 幅20〜30cm

- 中学校:ファイルボックス6〜7個 幅70〜80cm

- 高校 :ファイルボックス8〜15個 幅80〜150cm(高1/80cm、高3/150cm)

高校生になるとかなり量が増えているのがわかります。「12年間を振り返ると、成長とともに教科書の置き場所は増えています。こんなにも教科書が増えることを考えていなかったので、置き場所を増やす見直しが必要になるとは思いませんでした」

秋山陽子さんの記事はこちらから:

>>>リビング学習歴12年! 勉強道具の置き場所は「1分で戻せる」がポイント!

■小学生は「教科書の量」「収納場所・方法」「身長」がポイント

●新小学一年生はちょっとしたスペースがあればOK

小学校では、低学年のうちは教科数が少ないので、最初はファイルボックスを用意して様子を見ているライフオーガナイザーが大半でした。

ライフオーガナイザーの原田ひろみさんもその一人。「小学校に入学してすぐに配られた教科書は4冊。最初、『これだけ?』と思っていました」とお子さんが小学一年生のときを振り返ります。その後1年間で配られた教科書類はトータル18冊。ファイルボックス2個で十分管理できたそう。

教科書類が入ったファイルボックスの置き場所は、横置きにしたカラーボックスの上。ランドセルを床に置いたまま時間割を合わせるのもやりやすそうです。「小学校に入学したら、『ひとりでできることを増やして、いずれは自分でできるように』と思っていたので、最初はそばで声かけをしながら一緒に準備をしました」

原田ひろみさんの記事はこちらから:

>>>小学校入学から1年。教科書の量は? 学校生活は? 入学前に知っておくと安心な3つのこと

●背が伸びたら収納場所や置き方を要チェック

中・高学年になると背が伸びて、入学当時の収納が使いにくくなっているかもしれません。

ライターのきづきともこさんはお子さんが小学6年生のときにランドセルや学用品の置き場所の見直しをしました。「今までシェルフの中に立てていた教科書は、高くなった身長に合わせ、出し入れがいちばんラクなシェルフの上に置き場を移動しました。教科書をかがんで手前から差し込むよりシェルフの上にポンと立てられるので、戻しやすくなったようです」

「筆記用具は、教科書の横にこまかく仕切らずボックスにまとめるだけ。『戻すときにラク』であることを優先的に考えたら、いちばんラクなのは、ざっくり収納でした」

きづきともこさんの記事はこちらから:

>>>リビングにランドセルを散らかす問題を解決!ランドセル&学習用品置き場を子どもに合わせて配置換え

●片づかないのは子どものせいとは限らない

「教科書の収納に使っていた本立ては、薄いプラスチック素材で、5年前に絵本用に買ったもの。教科書の重みを支えられず、意味のない状態になっていたんです」と話すのはライターの都築クレアさん。ぐちゃぐちゃになっていた教科書収納はお子さんのせいではなく収納するものと収納用品が合っていなかっただけでした。

薄いプラスチック製の本立ては「無印良品」の「スチロール仕切りスタンド」にチェンジ。丈夫でずれにくく、棚の中がぐちゃぐちゃになることもなくなったとか。

「本立てを入れ替えてみると、収納する本が少なくてもぐらついたりせず、びっくりするほどすっきりしました。収納するものや収納する人に変化があれば、収納用品も収納方法も、見直すのが大切ですね」

都築クレアさんの記事はこちらから:

>>>ぐちゃぐちゃの教科書の原因は、本立てでした。無印の「仕切りスタンド」ですっきり

■中学生や高校生は「教科ごと」がポイント

●教科ごとにファスナー付きケースにいれる

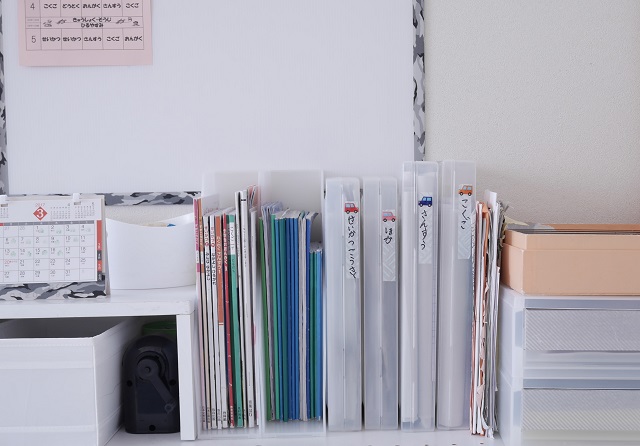

「教科ごとにまとめるだけで使いやすくなりそうだということは、片づけ収納ドットコムの過去記事から学習済みでした」と話す、副編集長の会田麻実子さん。お子さんが中学校に入学した際、相談しながら「忘れ物をしない」教科書収納の仕組みを考えたとか。

「ファイルボックスに立てる、仕切り棚に寝かす、背表紙に目印をつける……、いくつかの方法を息子に提案してみたところ、本人が選んだのは『教科ごとにファスナー付きケースにいれる』という方法です」

この方法を取り入れたことで、忘れ物が減る以外にもうれしい変化があったそう。「宿題のプリントが他の教科と混ざって行方不明、バッグの底に押しつぶされて行方不明といった、なくし物がなくなったこと。翌日の準備もケースごとバッグに入れるだけなので、あっという間に終了です」

会田副編集長の記事はこちらから:

>>>「無印良品」の「ナイロンメッシュ書類ケース」で解決! 中学生の忘れ物をなくす教科書収納

●ファイルボックス+100均「ドアポケット用仕切り」

ライターの水谷のぶこさん宅でも教科書収納に使っているのはファイルボックス。

ただ、そのまま使うのではなく100均アイテム「ドアポケット用仕切り」をプラス。「わが家の子どもたちは、立ちあがりのないファイルボックスを使っているので、底の部分に写真のように差し込んでいます」

「『ドアポケット用仕切り』を使えば、“現代文”と“古典”、または“教科書”と“ノート”というように、同じ教科で、教材をわかりやすく、分けて収納できます。また、教材の数が少ない教科は、仕切りをつけることで、複数の教科を、ひとつのファイルボックスに収納できます」

水谷のぶこさんの記事はこちらから:

>>>ファイルボックス+100均「ドアポケット用仕切り」で、高校生の教科書収納を分けやすく、取り出しやすく

●受験期は「取り出しやすさ」が時短につながる

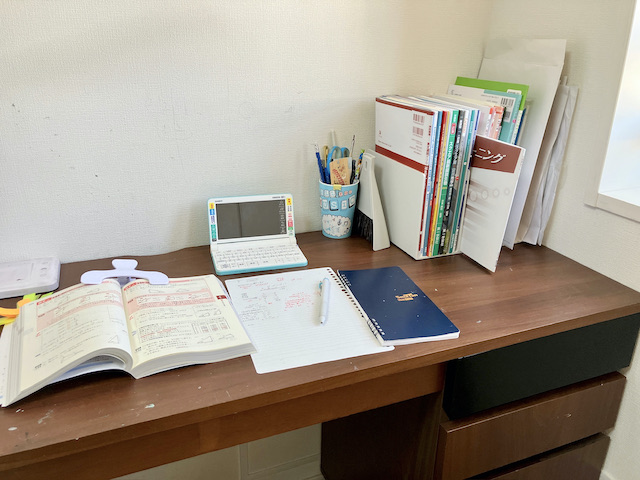

「高校受験期に目の当たりにしたのは、『学習環境が整備されていないと勉強時間が減る』ということでした」と話すのはライターの門傳奈々さん。当時、お子さんと相談しつつ導入した収納アイテムを紹介しています。

門傳家でも「無印良品」の「スチロール仕切りスタンド」が大活躍。「使用頻度が高い教科書や問題集、参考書類は、すぐ手に取れるよう机の上に収納しました」

ちなみに、門傳さんが教科ごとに分けて収納しているのはプリント類。トレーで管理している様子は記事をご覧くださいね。

門傳奈々さんの記事はこちらから:

>>>その環境で受験期のりきれる? 片づけ下手な受験生の学習環境整備に役立ったグッズ6つ

■教科書の整理、捨てる?捨てない?

最後に、教科書の整理についての記事を2つご紹介します。

●3つの「残す理由」で教科書整理をスムーズに

「使い終わった教科書をひとくくりにせず、残す理由を考えると、“残すもの”と“処分するもの”の区別ができるようになり、教科書整理に迷わなくなりました」というのはライターの南方佐知子さん。

記事では3つの残す理由を紹介していますが、個人的におもしろいなぁと思ったのはドリルを脳トレに活用していること。「学校で使用するドリルは、直接書き込んでいないので、そのまま捨てるのはもったいない! せっかくなので、記入してから捨てたいと思います」

目につきやすいよう、ドリルはリビングに収納しているそう。「子どもたちが宿題をしているとき、私も隣に座ってドリルを脳トレとして使用しているときもあります(笑)。漢字を書くことが減っているので、いい刺激になります」

南方佐知子さんの記事はこちらから:

>>>教科書は使い終わったら処分する?3つの残す理由を考えたら、もう迷わない!

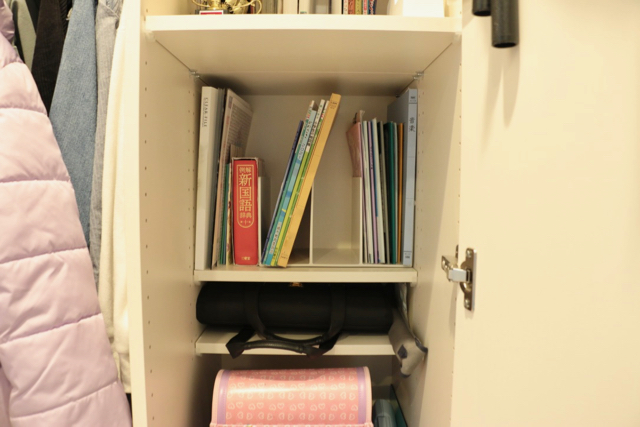

●教科書ではなく「本」として本棚に残す

教科書の整理というと「捨てなければいけない」と思いがちですが、「とっておく」選択をしているのはライターの倉又友紀子さん。小学校6年分の教科書を取っておいているそう。「最初はひもでしばったり、段ボールに入れたりして片づけようと考えていましたが、せっかく残しておくならと、いつでも手に取れる本棚に置いてみました」

「教科書が本棚にあると、親も手にとります。国語の物語など、私が子どものときと同じものは懐かしくて、つい絵本のように読んでしまいます。逆に時代が変わって、計算の仕方、社会情勢、教科書の大きさや色合いなどの違いも教科書のおもしろいところです」

倉又友紀子さんの記事はこちらから:

>>>小学校6年分の教科書は本棚で保管!あえて読める場所に置くメリットとは?

以上、片づけのプロの教科書収納事例をご紹介しました。お子さんの学習環境を整えるのに役立つヒントが見つかったら、ぜひお試しくださいね。

あなたは生み出された時間で何をしますか?

何をしたいですか?

心地いい暮らしづくりに役立てれば嬉しいです。

ライフオーガナイザー 吉川圭子

ブログ:整理収納手帖